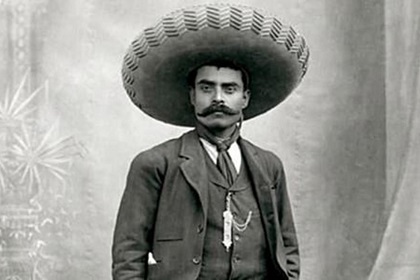

(San Miguel Anenecuilco, México, 1879 - Morelos, 1919) Revolucionario mexicano. En el complejo desarrollo de la Revolución mexicana de 1910, los llamados líderes agraristas recogieron las justas aspiraciones de las clases rurales más humildes, que se habían visto abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De todos ellos, Emiliano Zapata sigue siendo el más admirado.

(San Miguel Anenecuilco, México, 1879 - Morelos, 1919) Revolucionario mexicano. En el complejo desarrollo de la Revolución mexicana de 1910, los llamados líderes agraristas recogieron las justas aspiraciones de las clases rurales más humildes, que se habían visto abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De todos ellos, Emiliano Zapata sigue siendo el más admirado.

Emiliano Zapata

Frente a la ambición sin escrúpulos o la inconsistencia ideológica de Pancho Villa o Pascual Orozco, y frente a una idea de revolución más ligada a la guerra por el poder que a la transformación social, Emiliano Zapata se mantuvo fiel a sus ideales de justicia y dio absoluta prioridad a las realizaciones efectivas. Desgraciadamente, esa misma firmeza y constancia frente a los confusos vientos revolucionarios determinaron su aislamiento en el estado de Morelos, donde acometió fecundas reformas desde una posición de virtual independencia que ningún gobierno podía tolerar. Su asesinato, instigado desde la presidencia, conllevó la rápida disolución de su obra y la exaltación del líder, que entraría en la historia como uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX.

Biografía

Miembro de una humilde familia campesina, era el noveno de los diez hijos que tuvieron Gabriel Zapata y Cleofás Salazar, de los que sólo sobrevivieron cuatro. En cuanto a la fecha de su nacimiento, no existe acuerdo total; la más aceptada es la del 8 de agosto de 1879, pero sus biógrafos señalan otras varias: alrededor de 1877, 1873, alrededor de 1879 y 1883. Emiliano Zapata trabajó desde niño como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. Quedó huérfano hacia los trece años, y tanto él como su hermano mayor Eufemio heredaron un poco de tierra y unas cuantas cabezas de ganado, legado con el que debían mantenerse y mantener a sus dos hermanas, María de Jesús y María de la Luz.

Su hermano Eufemio vendió su parte de la herencia y fue revendedor, buhonero, comerciante y varias cosas más. En cambio, Emiliano permaneció en su localidad natal, Anenecuilco, donde, además de trabajar sus tierras, era aparcero de una pequeña parte del terreno de una hacienda vecina. En las épocas en que el trabajo en el campo disminuía, se dedicaba a conducir recuas de mulas y comerciaba con los animales que eran su gran pasión: los caballos. Cuando tenía alrededor de diecisiete años tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades, lo que le obligó a abandonar el estado de Morelos y a vivir durante algunos meses escondido en el rancho de unos amigos de su familia.

Emiliano Zapata (derecha) con su hermano Eufemio y sus esposas

Una de las causas de Revolución mexicana fue la nefasta política agraria desarrollada por el régimen de Pofirio Díaz, cuya dilatada dictadura da nombre a todo un periodo de la historia contemporánea de México: el Porfiriato (1876-1911). Al amparo de las inicuas leyes promulgadas por el dictador, terratenientes y grandes compañías se hicieron con las tierras comunales y las pequeñas propiedades, dejando a los campesinos humildes desposeídos o desplazados a áreas casi estériles. Se estima que en 1910, año del estallido la Revolución, más del noventa por ciento de los campesinos carecían de tierras, y que alrededor de un millar de latifundistas daba empleo a tres millones de braceros.

Tal política condenaba a la miseria a la población rural y, aunque era un mal endémico en todo el país, revistió particular gravedad en zonas como el estado de Morelos, donde los grandes propietarios extendían sus plantaciones de caña de azúcar a costa de los indígenas y los campesinos pobres. En 1909, una nueva ley de bienes raíces amenazaba con empeorar la situación. En septiembre del mismo año, los alrededor de cuatrocientos habitantes de la aldea de Zapata, Anenecuilco, fueron convocados a una reunión clandestina para hacer frente al problema; se decidió renovar el concejo municipal, y se eligió como presidente del nuevo concejo a Emiliano Zapata.

Tenía entonces treinta años y un considerable carisma entre sus vecinos por su moderación y confianza en sí mismo; pasaba por ser el mejor domador de caballos de la comarca, y muchas haciendas se lo disputaban. Como presidente del concejo, Zapata empezó a tratar con letrados capitalinos para hacer valer los derechos de propiedad de sus paisanos; tal actividad no pasó desapercibida, y posiblemente a causa de ello el ejército lo llamó a filas. Tras un mes y medio en Cuernavaca, obtuvo una licencia para trabajar como caballerizo en Ciudad de México, empleo en el que permaneció poco tiempo.

Emiliano Zapata (1911)

De regreso a Morelos, Emiliano Zapata retomó la defensa de las tierras comunales. En Anenecuilco se había iniciado un litigio con la hacienda del Hospital, y los campesinos no podían sembrar en las tierras disputadas hasta que los tribunales resolvieran. Emiliano Zapata tomó su primera decisión drástica: al frente de un pequeño grupo armado, ocupó las tierras del Hospital y las distribuyó entre los campesinos. La atrevida acción tuvo resonancia en los pueblos cercanos, pues en todas partes se daban situaciones similares; Zapata fue designado jefe de la Junta de Villa de Ayala, localidad que era la cabeza del distrito al que pertenecía su pueblo natal.

La Revolución mexicana

La política agraria y las abismales desigualdades sociales que trajo consigo el Porfiriato figuran entre las causas profundas de la Revolución mexicana, pero su detonante inmediato fue la decisión de Porfirio Díaz de presentarse a las elecciones de 1910. Tales "elecciones" eran en realidad una farsa pseudodemocrática para prolongar otros seis años su mandato; el viejo dictador, tras reprimir y eliminar la libertad de prensa y cualquier atisbo de disidencia política, mantenía el formalismo de hacerse reelegir periódicamente.

Francisco I. Madero, fundador del Partido Antirreeleccionista (formación política que aspiraba precisamente a interrumpir esa perpetuación), había presentado su candidatura a la elecciones de 1910, pero fue perseguido y obligado a exiliarse. Comprendiendo la inutilidad de la vía democrática, Francisco Madero lanzó desde el exilio el Plan de San Luis, proclama política en la que llamaba al pueblo mexicano a alzarse en armas contra el dictador el 20 de noviembre de 1910, fecha de inicio de la Revolución mexicana. La clave del éxito de su llamamiento en las zonas rurales radicaba en el punto tercero del Plan, que contemplaba la restitución a los campesinos de las tierras de que habían sido despojados durante el Porfiriato.

En Morelos, muchos se sumaron de inmediato a la insurrección; no fue el caso, sin embargo, de Zapata. No confiaba plenamente en las promesas del Plan de San Luis, y quería previamente ver reconocidos y legitimados con nombramientos los repartos de tierras que había efectuado al frente de la Junta de Villa de Ayala. Para la dirección del levantamiento en Morelos, Francisco Madero escogió a Pablo Torres Burgos; tras ser nombrado coronel por Pablo Torres, Zapata se adhirió al Plan de San Luis y en marzo de 1911, a la muerte de Torres, fue designado «jefe supremo del movimiento revolucionario del Sur».

Con ese rango tomó en mayo la ciudad de Cuautla, punto de partida para extender su poder sobre el estado, y procedió a distribuir las tierras en la zona que controlaba. En el resto del país, mientras tanto, se extendía y triunfaba rápidamente la Revolución: el ejército del dictador fue derrotado en apenas seis meses. En mayo de 1911, Porfirio Díaz partió al exilio después de traspasar el poder a Francisco León de la Barra, que asumió interinamente la presidencia (mayo-noviembre de 1911) hasta la celebración de las elecciones.

El Plan de Ayala

Tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, y ya durante la presidencia interina de León de la Barra, surgieron prontamente las discrepancias entre Zapata, quien reclamaba el inmediato reparto de las tierras de las haciendas entre los campesinos, y Francisco Madero, que por su parte exigía el desarme de las guerrillas. Finalmente, Zapata aceptó el licenciamiento y desarme de sus tropas, con la esperanza de que la elección de Madero como presidente abriera las puertas a la reforma.

Pero, pese al triunfo revolucionario, buena parte de la maquinaria del régimen seguía en manos de antiguos porfiristas (comenzando por León de la Barra), que ocupaban altos cargos en la administración y en el teóricamente vencido ejército. Cuando, en julio de 1911, gran parte de los zapatistas habían entregado las armas, empezó el acoso del ejército sobre los campesinos y luego sobre el propio Zapata, que escapó por poco a su detención; a lo largo de aquel verano, las tropas gubernamentales echaron por tierra la obra de Zapata, pero su acción unió en su contra a los campesinos que, tomando de nuevo las armas, recuperaron posiciones y resultaron a la postre fortalecidos.

Emiliano Zapata (Cuernavaca, 1911)

En noviembre de 1911, Francisco I. Madero resultó elegido y accedió a la presidencia (1911-1913). Zapata esperaba que el nuevo gobierno asumiría sus compromisos en materia agraria; pero Madero, sometido a la presión del ejército y de los sectores reaccionarios, hubo de exigir de nuevo la entrega de las armas. Ante el fracaso de nuevas conversaciones, Zapata elaboró en noviembre del mismo año el Plan de Ayala, en el que declaraba a Madero incapaz de cumplir los objetivos de la revolución (particularmente, la reforma agraria) y anunciaba la expropiación de un tercio de las tierras de los terratenientes a cambio de una compensación, si se aceptaba, y por la fuerza en caso contrario. Los que se adhirieron al plan, que eligieron como jefe de la revolución a Pascual Orozco, enarbolaron la bandera de la reforma agraria como prioridad y solicitaron la renuncia del presidente.

El resultado de ello fueron nuevos y continuos enfrentamientos armados; las fuerzas gubernamentales obligaron a Zapata a retirarse a Guerrero; el gobierno controlaba las ciudades, y la guerrilla se fortalecía en las áreas rurales. Pero ni la brutalidad inicial ni los gestos reformistas encaminados a restarle apoyo lograrían debilitar el movimiento zapatista.

Contra Huerta y Carranza

Atrapado entre los revolucionarios agraristas y los porfiristas reaccionarios, e incapaz de satisfacer a nadie, el presidente legítimo difícilmente podía sostenerse durante mucho tiempo. Madero cayó víctima de la traición de un antiguo militar porfirista, Victoriano Huerta, general de su confianza prestigiado por su victoria sobre Pascual Orozco. En febrero de 1913, con el apoyo de Estados Unidos, Huerta derrocó a Madero (al que mandó ejecutar) e instauró una férrea dictadura contrarrevolucionaria (1913-1914). Con Huerta en el poder, los ataques del ejército gubernamental sobre los zapatistas se recrudecieron, pero sin éxito. Nombrado jefe de la revolución en detrimento de Orozco, que había sido declarado traidor, Emiliano Zapata frenó la ofensiva huertista y fortaleció su posición en el estado de Morelos.

Mientras tanto, en el resto del país, la traición del usurpador Huerta suscitó el unánime rechazo de los revolucionarios. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se erigió en el líder de los constitucionalistas, cuyo primer objetivo era expulsar a Huerta y restablecer la legalidad constitucional; Carranza obtuvo el apoyo de Pancho Villa, que lideraba a los revolucionarios agraristas del norte. Entre ambos lograron derrotar a Victoriano Huerta en julio de 1914.

El apoyo de Zapata había sido más tácito que efectivo, pues exigía a Carranza la aceptación del Plan de Ayala, que no llegó a producirse. Por otra parte, las campañas contra Huerta habían provocado numerosas fricciones entre figuras de tan distinto ideario y condición como Venustiano Carranza, un político procedente de la abogacía, y Pancho Villa, un popular bandolero convertido en revolucionario. Vencido Huerta, el país quedaba en manos de tres dirigentes escasamente afines.

Pancho Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Presidencial (1914)

Venustiano Carranza aspiraba a asumir la presidencia y continuar la labor reformista de Madero. Consciente de las dificultades, convocó una convención en busca de acuerdos, pero sólo logró unir, momentáneamente, a los agraristas: en la Convención de Aguascalientes (octubre de 1914) se concretó la alianza de Zapata y Pancho Villa, representantes del revolucionarismo agrario, contra Carranza, de tendencia moderada. Carranza no tuvo más remedio que abandonar la recientemente ocupada Ciudad de México y retirarse a Veracruz, donde estableció su propio gobierno.

Poco después, en noviembre de 1914, Zapata y Villa entraron en la capital, pero su incapacidad política para dominar el aparato del Estado y las diferencias que surgieron entre los dos caudillos, a pesar de que Villa había aceptado el plan de Ayala, alentaron la reacción de Carranza. La ambición de Villa produjo la ruptura casi inmediata de su coalición con Zapata, el cual se retiró a Morelos y concentró su acción en la reconstrucción de su estado, que vivió dieciocho meses de auténtica paz y revolución agraria mientras luchaban villistas y carrancistas.

El aporte de algunos intelectuales, como Antonio Díaz Soto y Gama y Rafael Pérez Taylor, dio solidez ideológica al movimiento agrarista, y ello permitió a los zapatistas organizar administrativamente el espacio que controlaban. En este sentido, el gobierno de Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa. William Gates, enviado de Estados Unidos, destacó el orden de la zona controlada por Zapata frente al caos de la zona ocupada por los carrancistas.

Últimos años

Sin embargo, la guerra proseguía; en 1915, la derrota de Villa permitió que Carranza centrara sus ataques contra Zapata, que por su dedicación exclusiva a Morelos carecía de proyección nacional. En febrero de 1916, Zapata autorizó conversaciones entre representantes suyos y el general Pablo González, a quien Carranza había encomendado la recuperación de Morelos. Estas conversaciones terminaron en fracaso y, al frente de sus tropas, González se adentró en Morelos. En junio de 1916 tomó el cuartel general de Zapata, el cual reanudó la guerra de guerrillas y logró recuperar el control de su estado en enero de 1917.

Emiliano Zapata

Tras esta nueva victoria, Zapata, que preveía erróneamente la inmediata caída de Carranza, llevó a la práctica un conjunto de avanzadas medidas políticas, agrarias y sociales, tanto para incrementar su base en Morelos como para buscar apoyos en el resto de México. En diciembre de 1917, Carranza ordenó a Pablo González una nueva ofensiva, que tomó ahora otro talante, buscando la negociación y la aceptación de las nuevas leyes del gobierno, pero los avances fueron exiguos.

Ante la imposibilidad de acabar con el movimiento y la amenaza que Zapata suponía para el gobierno federal (en la medida en que radicales de otros estados podían seguir su ejemplo), Carranza y González urdieron un plan para asesinar a Zapata. Haciéndole creer que iba a pasarse a su bando y que les entregaría municiones y suministros, el coronel Jesús Guajardo, que dirigía las operaciones gubernamentales contra él, logró atraer a Zapata a un encuentro secreto en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Cuando Zapata, acompañado de diez hombres, entró en la hacienda, los soldados que fingían presentarles armas lo acribillaron a quemarropa.

Pablo González trasladó el cuerpo a Cuautla y ordenó fotografiar y filmar el cadáver para evitar que se dudase de su muerte. Pero, igualmente, muchos de sus paisanos y correligionarios no creyeron que hubiera muerto. Unos decían que era demasiado listo para caer en la trampa y que había enviado a un doble; otros encontraban a faltar una característica en el cadáver exhibido.

Genovevo de la O sucedió al fallecido líder al frente del movimiento, pero la guerrilla perdió de inmediato su fuerza e independencia política al apoyar a Álvaro Obregón, que derrocó a Carranza y asumió la presidencia (1920-1924). Aunque varios de los principios del movimiento zapatista fueron formalmente recogidos en las primeras legislaciones revolucionarias mexicanas (empezando por la Constitución de 1917), ni Venustiano Carranza ni sus sucesores, que ejercerían la presidencia a la sombra del influyente Plutarco Elías Calles, los llevarían a sus últimas consecuencias; hubo que esperar a la llegada de un estadista de la talla de Lázaro Cárdenas (1934-1940) para asistir a decididas políticas de redistribución de la propiedad agrícola.